當代紡織設計的命題,早已超越布料本身,成為系統思維與責任設計的集合體。2027 春夏 ISPO Textrends 布料大賞以「輕量、高功能、永續與回收性」為主軸,延續核心理念「Better Together」,強調產業協作與資訊共享,不僅是功能表現的精進,更是對未來可持續生活方式的集體承諾。

面對歐盟新法規的上路,產業即將迎來一波結構性轉型。歐盟永續產品生態化設計規範(ESPR)訂下明確目標:2030年前,所有進入歐洲市場的紡織產品必須具備耐用性、可修復性與可回收性,並在生產過程中尊重社會與環境責任。《歐盟綠色政綱》(EU Green Deal) 的推動,也預告了行銷語言的轉變──「eco-friendly」將不再是一句空泛口號,所有環保宣稱必須經過第三方機構的驗證與佐證。

此波變革也重新定義「可持續材料」的價值判準。CITEVE(葡萄牙紡織和服裝科技中心)總經理Braz Costa表示,相較於「可生物降解」,更重要的是材料的「可循環性」,包括紡織業將如何因應農業、漁業或微塑料外溢等具體挑戰。例如,合成纖維與天然纖維間的比較,多半缺乏生命週期評估(LCA)等公平性基準──當土地利用或化石燃料開採未納入盤算,其實任何簡化對比皆易流於誤導。

針對2027春夏的布料作品,從UV防護、易於打理、透氣性與保濕調節,到兼具輕量、可收納、低噪音等戶外應用機能,均展示了高度成熟的技術實力。更重要的是,這些產品開始融入生物基(Biobased)聚酯與單一材質層壓結構的創新,讓布料設計回歸「可拆解、可追溯、可再製」的基本原則,為後端回收鋪路,也實踐了「新基本」(The New Fundamentals)的永續設計思維。

然而,真正的轉型不只關乎科技,更關乎溝通。消費者對聚酯與尼龍等基本材質的區辨仍顯薄弱,價格仍然是最終決策的關鍵。產業、設計師與消費者之間的落差,反映出教育與溝通尚有待補足的空間。當監管與需求之間仍有鴻溝,轉型將永遠是「進行式」。

因此,我們看見的是一場全面的覺醒──從原料創新、法規適應到消費者教育,皆需並進推動。而這正是 ISPO Textrends 所揭示的未來方向:透過集體智慧,創造一個性能卓越、設計靈活、並真正負責任的紡織生態圈。

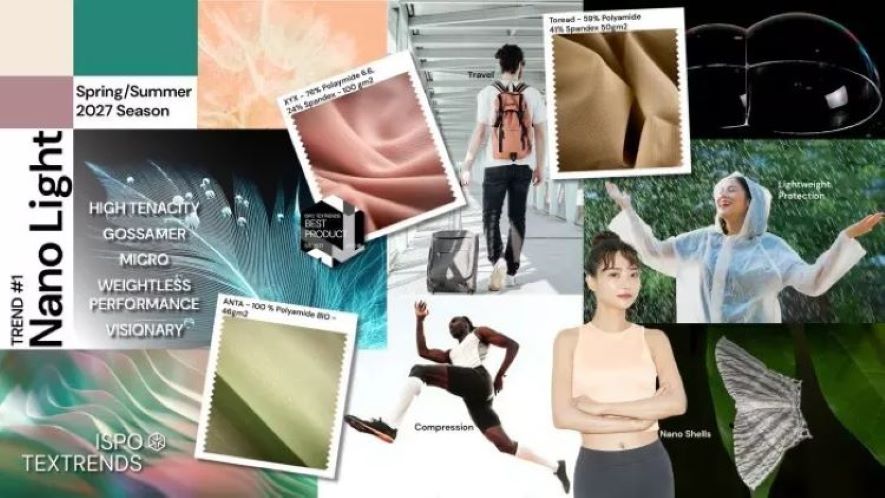

輕盈奈米𝗡𝗮𝗻𝗼 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁

具有仿生紋理和生物基塗層的超輕材料,輕盈奈米織物與親膚感特質成為下一代基礎層面料的關鍵特性。

靈感源自自然,展現極致輕量的機能與防護力,外層布料重量甚至低於 100gsm,穿著時幾近無感,卻仍保有完整性能。特別應用於底層時,貼近肌膚的舒適包覆感,表現令人驚艷。整體效果融合了圓編與經編結構所提供的舒適壓縮感,以及具有紙張般天然觸感與高強度結構。

Image credit: Louisa Smith

結合仿生概念與創新紗線應用的永續性創新,表面紋理與立體結構(3D relief)具辨識度,進一步強化視覺與機能表現。搭配生物基防潑水(bio-based DWR)技術,有效提升整體機能。不論天然或合成纖維皆在其中扮演關鍵角色,其中尤以超輕量合成纖維的使用最為關鍵。

應用在基礎底層布料,具有預塑形、支撐、保暖或吸濕排汗等功能。柔軟、舒適、抗菌或環保等特性是其附加價值。

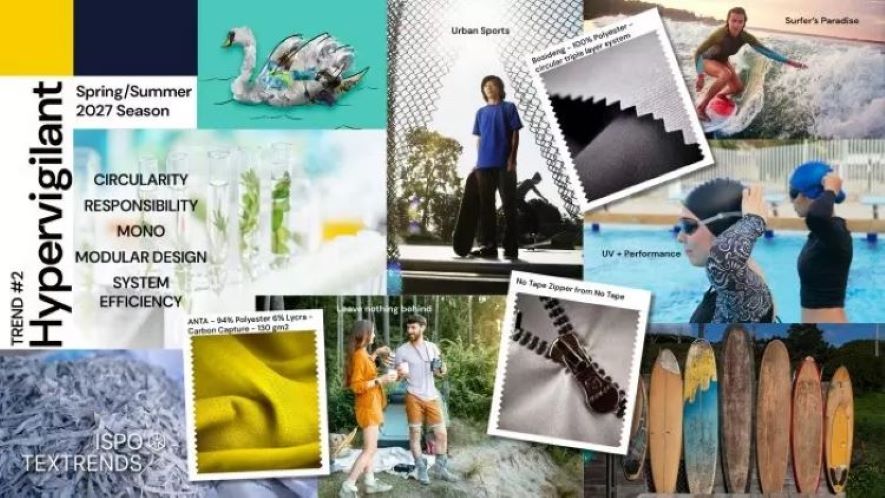

高度警覺𝗛𝘆𝗽er 𝗩𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝘁

以廢棄物為驅動力的創新,從海洋塑膠到食物產業染料,紡織業正在逐步地實踐循環的可能性。

「不浪費就不會缺乏」,成為可循環的材料和永續材質的原則,像是有機棉、回收聚酯到大麻纖維,或是而從「紡織到紡織」的封閉式循環,乃至跨產業廢棄物的再利用,市場對可循環與永續材質的重視持續上升。

Image credit: Louisa Smith

合成纖維原料可以來自遠近海中的海洋廢棄物,或是將農業或食品工業廢物轉化成紡織產業中的染料至基礎原料。聚酯纖維依舊是主要的材料,但結合生物基材料或海洋回收聚酯,加上可分解的化學技術,望能減緩「微纖維污染」的問題。

強調自設計起,就開始思考產品生命週期的開始與結束。例如將染色工藝由傳統濕染改為原液著色(dope dye),可大幅減少水資源與能源消耗,並降低製程中的廢料產生。

零廢棄(zero waste)是一個重要指標,包括減少生態足跡、降低天然資源使用。因此從回收工廠的廢料再利用,或是轉化消費端的拋棄品製成新原料,建構一個源源不斷的材料循環。

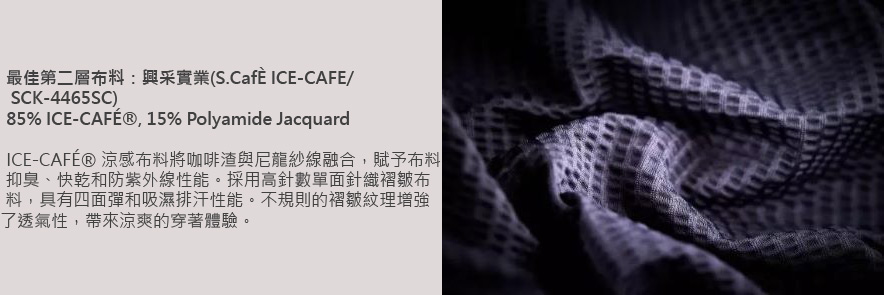

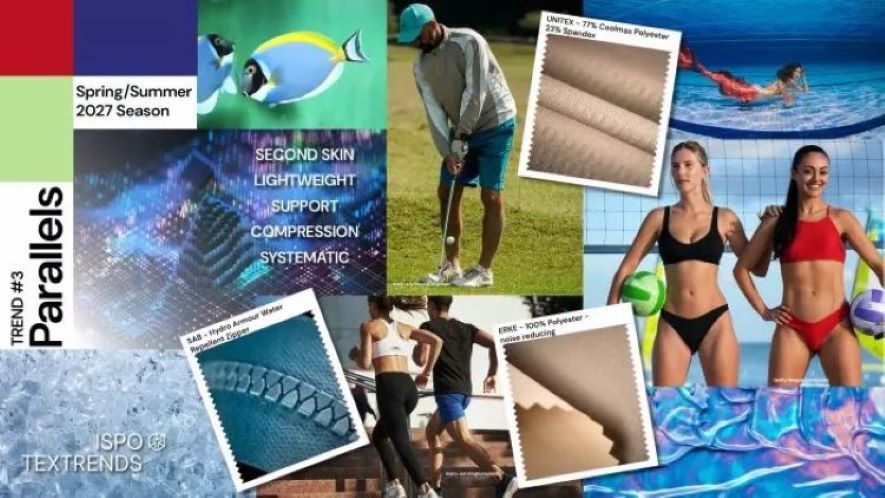

多功能齊下𝗣𝗮𝗿𝗮𝗹𝗹𝗲𝗹𝘀

具備智慧且可回應身體需求的布料,提供無縫的舒適感、緊緻壓縮和功能性。

舒適度在運動及戶外活動不僅提升表現力,也讓人可持續需要耐力的活動。探索保護性和人體結構間的關聯,確保服裝在穿著時可以隨著身體自然律動,如網球、高爾夫或長跑等需要高度包覆的運動中,提供安全防護。

Image credit: Louisa Smith

猶如第二層肌膚的無縫服飾,不僅展現精密技術,還完美的符合身體曲線,增強穿著者的舒適性和支撐力。並隨著剪裁的減少,可最大程度的使用材料,也減少接縫處的摩擦,並藉雷射切割精準的實現關鍵部位的透氣性。

而作為基礎的底層須具備高水準的耐用性,以確保可經久耐用。另外,具備堅韌及結實的第二層及外層,以提供耐用性及更長的使用壽命。梭織和針織越來越相似,針織以模仿輕量的梭織布並具有機械拉伸性,可應用在網球場、高爾夫球場或是山上健行活動。

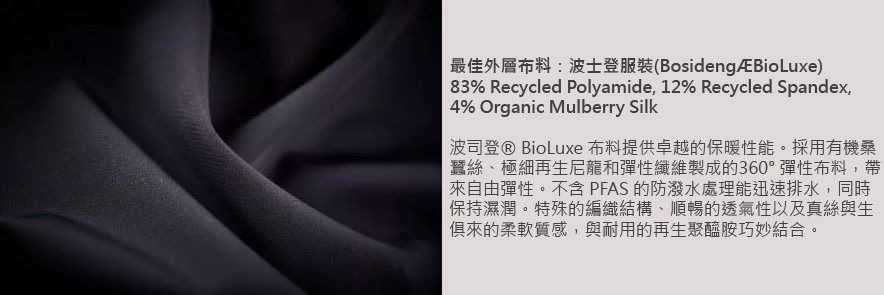

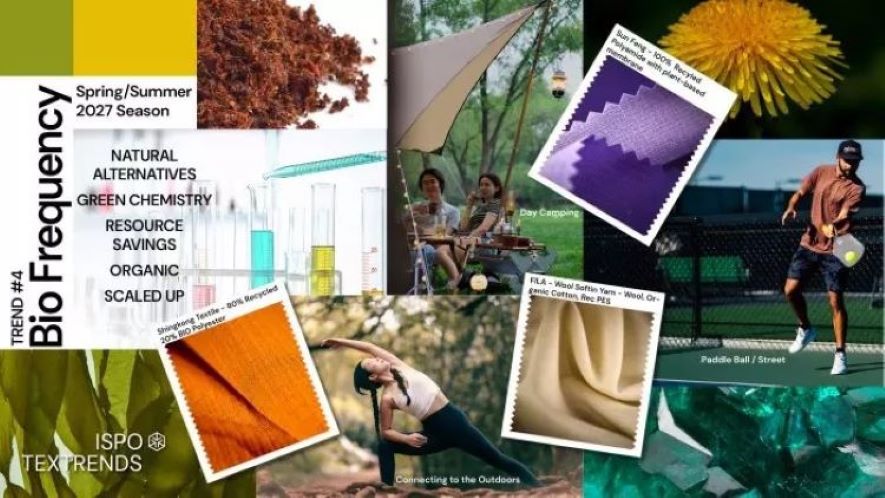

生物頻率𝗕𝗶𝗼 𝗙𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝗰𝘆

以100%的生物基為原料的創新,從藻類、蘑菇到農業廢棄物,影響產業變革。

突破過去纖維素替代品的局限,以生物基為基礎的研究正在重塑整個紡織產業,並跨產業的使用生物基廢物來創新,如蒲公英到仙人掌、蘑菇到黃麻,探索再生資源的可能性。

Image credit: Louisa Smith

自然材料的潛力強大,此類工廠能減少占用農地,並減少用水及殺蟲劑的使用。食物廢棄物可應用於染料或後加工,藻類也可作為添加劑或加工助劑用途。不過,雖有了替代原料選項,重點仍需將研究落實商業化。

而真正的生物基合成纖維,還必須朝 100% 純度邁進,不再與原生石化材料混紡,市場需求是推動關鍵。

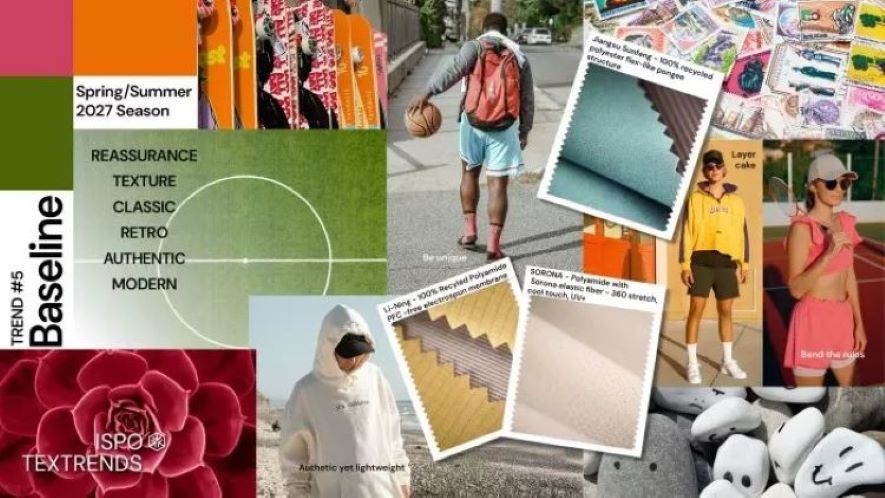

基本翻新𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲

針對經典的織物翻新,更加柔軟及觸感,並以長期使用為目標。

Gen Z和Alpha世代正在虛幻的數位世界中尋找更多的感觸,對舒適性與復古風格的興趣,並對保障、價值與耐用性的需求,讓基本款織物再次受到青睞。

生物基、原生材料與回收的合成纖維,結合最新紡紗技術,打造出模擬天然纖維質感的 air-textured 紗線。這些 100% 的基本面料,呼應單一材質設計趨勢,帶來原生棉或羊毛般的觸感,但利用了技術使得其更為輕盈和高效能。而進一步的化學加工,也能賦予布料涼感觸感與優異的濕度調節功能。

Image credit: Louisa Smith

深受喜愛的仿舊質感,融合高機能性與環保特質。像是法式毛圈、雙面針織、抓毛、針織燈芯絨、機能丹寧到豐富紋理布面,提供觸感及質量。

此外,對輕量化和多功能的需求也同步上升,經典布料保留外觀表現的同時,也變得更加耐磨、耐用和環保。

而製程中使用再生能源等實際永續實踐,兼具真實性與耐用度,會成為未來消費者的基本要求。